聴覚障害者を支援する事業 : 発展途上国へ中古補聴器の寄贈

ホープでは、障害者や高齢者の方々のための様々な支援サービスなど収益事業を展開する一方で、NPO事業としても様々な活動を行っています。

その一環として、「発展途上国へ中古補聴器を寄贈する」という活動も行っています。

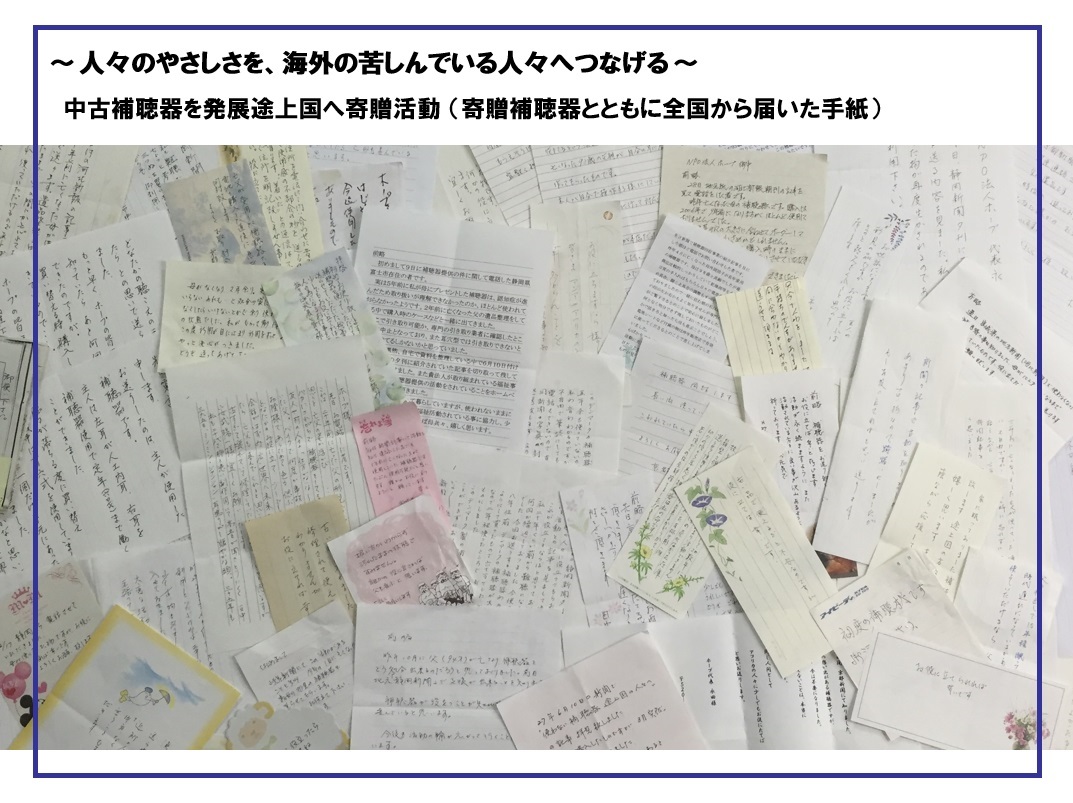

この活動を支えてくださるのは、主に日本各地の聴覚障害者の方やそのご家族の方々です。

何らかの理由で使われなくなった中古の補聴器を私たちの元へお送りいただいています。その中には壊れてしまっているものもありますが、他の補聴器との簡単な部品交換で使用できる場合も多々あります。

『新しい補聴器を購入して、使っていないから…』『亡くなった主人(または親)の形見ですが…』などなど、お便りを添えていただいていることが多いです。

『聴覚障害でつらい状況にある方のお力になるのであれば…』と、ご本人やそのご家族の方など、聴覚障害のつらさを体験・理解されている方ほど、ご支援くださっています。

中古補聴器の寄贈 2016年実績 タイ:6台 ラオス:42台 インドネシア:52台

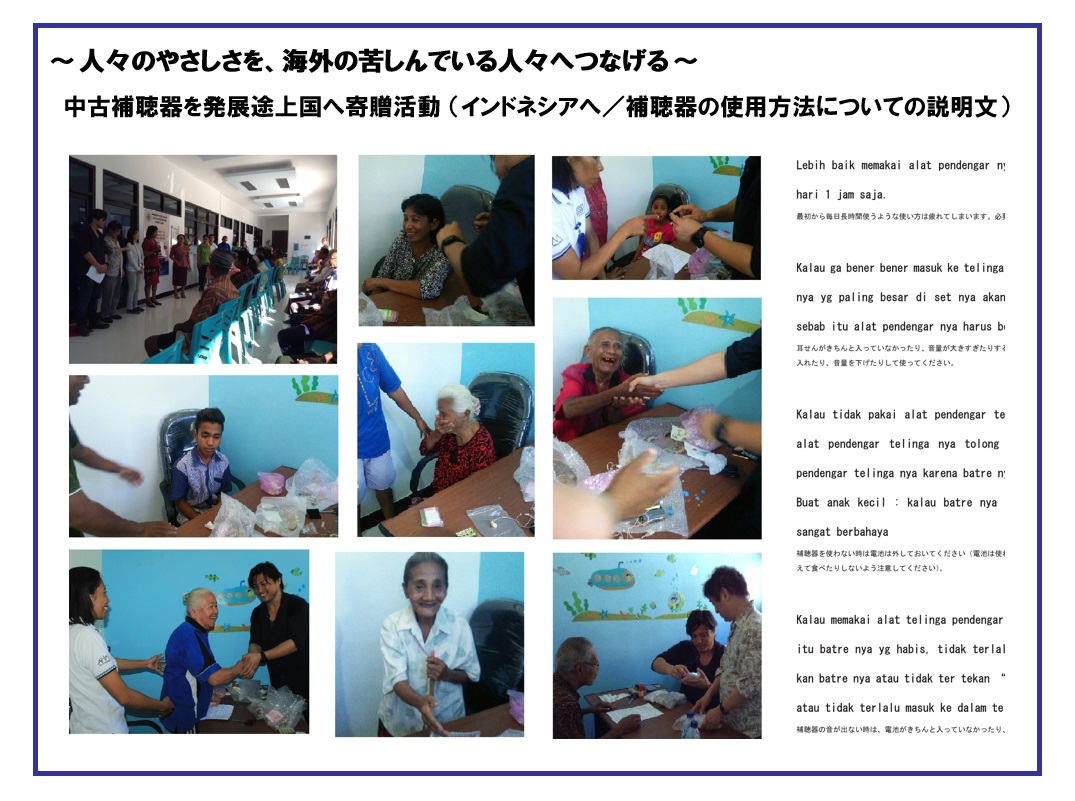

全国から届いた中古補聴器のひとつひとつを動作チェックやクリーニングをしたり、音の出力レベルを基準に分類した上で寄贈しています。

“出力が弱いもの” “ある程度強いもの” “かなり強いもの”と振り分けておき、その人の聴力に適合する補聴器の種類をある程度選定した上で、出力が弱い機種から順番に実際に試してもらいながら最終的にお渡しする補聴器を決定します。

これまで、JICAのような機関を通しての寄贈もありましたが、基本的には支援先の現地に住んでいる友人や、旅行や帰省で現地を訪れる友人に依頼して補聴器を届けてもらう、という形をとってきました。

できる限り適合する補聴器をお渡ししたいという考えから、聴こえや状況に応じて自分自身で適切な音量調整が可能な、ボリューム付きの耳かけ式タイプやポケット式タイプを中心に寄贈するようにしています。

ここ最近では、タイ、ラオス、インドネシアを直接訪れる機会がありました。

タイでは聴覚障害者による協会、ラオスでは聴覚障害者のための児童施設(学校・孤児施設)、インドネシアでは町の病院が会場となりました。

タイでは6台、ラオスでは42台、インドネシアでは52台を寄贈することができました。

本当にその全ての方に大変喜んでいただけましたし、日本各地から補聴器を寄せてくださった方々の思いが届いた瞬間でもありました。

タイ(バンコク)……ここで最も印象に残っているのは、ひとりの50代の男性(少年期に中途失聴)が、補聴器を装用したとたんに、まるで昔の記憶を取り戻したかのように、「音楽が聞こえる!」、「みんなの話す言葉がわかる!」と喜びはしゃぎ出したことです。

そうこうしているうちに彼は、今度は協会に所属している健聴の通訳者の女性と、発声練習やききとり練習(タイ語は「声調(音の高低)」によって意味が変わるので難しいです)をはじめたので、みんな大爆笑でした。

幸せそうにお互いに笑顔で冗談を交わし、心の底から喜び合っていました。

ラオス(ルアンパバーン)……鮮明に記憶しているのは、やはり子供たちが補聴器を通してはじめて【音】を聞いた時の、驚きと喜びの入り混じった顔、顔、顔…です。あの表情は今でも忘れられません。

ただ気になったのは、施設の先生が「この子たちは将来、働く場所がなかなかありません」と話されていたことです。

確かに、日本でも障害者の就労の問題はまだまだ山積みの状況ですから、そのような状況は想像に難くはありません。

実は、準備した補聴器のうち、30%は“出力が弱い補聴器”だったのですが、むしろそれらの補聴器の方が聴こえに適しているパターンが数多くあり、出会った聴覚障害者の多くが、日本では「ろう者」ではなく「難聴者」と呼ばれる人たちかもしれない、という状況でした。

トリマー(調整器)を使って基本設定で音を最小限に抑えることも少なくありませんでした。

さらに念のために、「ボリュームは最小限にね! 気を付けて使ってね!」と何度伝えたことでしょう。

子供たちは全員が手話を使ってコミュニケーションをとっていましたが、自分自身の聴こえの状況がきちんとわからないまま過ごしてきた可能性もありました。

もしかしたら中には、補聴器を使うことで音声でのコミュニケーションがある程度可能になった子もいるかもしれません(もちろん、補聴器の効果の程度は様々でしょうが)。

そういう意味でこの活動は、将来の就労の問題の改善・解決のひとつとなるかもしれない、と感じました。

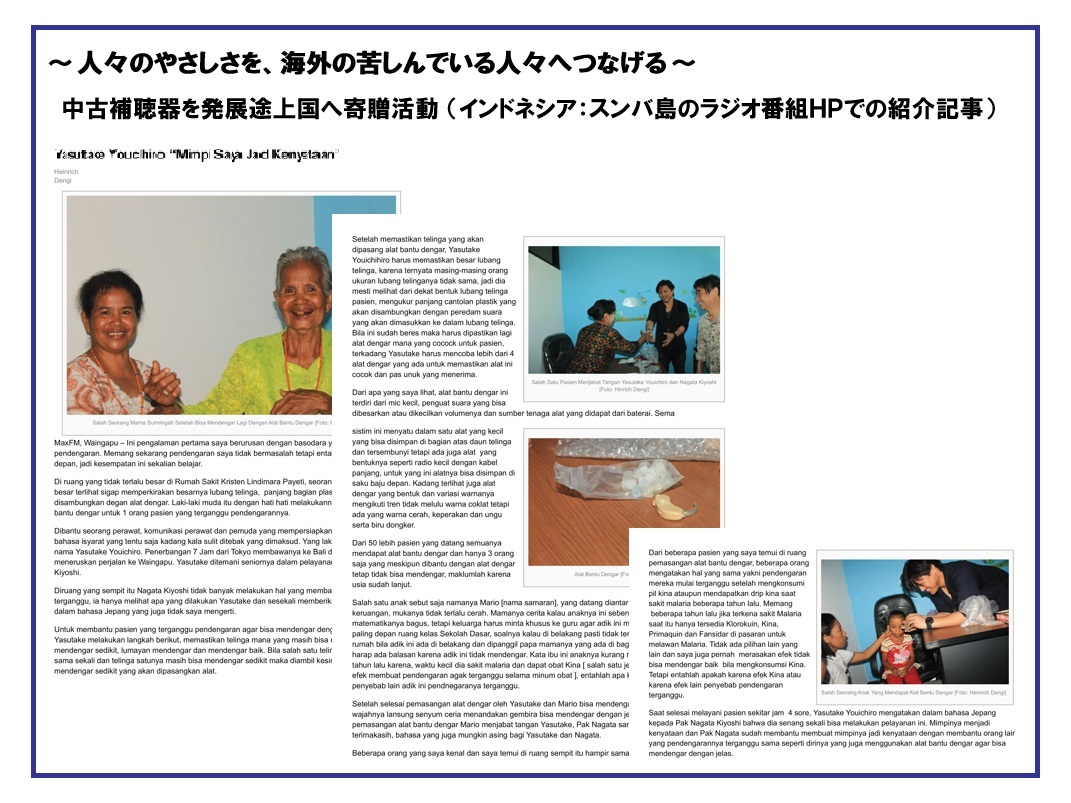

インドネシア(スンバ島)……会場となる病院に着いたのは、午前8:30でした。

待合場所にはすでにたくさんの人が期待や不安が入り混じったような表情で待機していました。

少ない時間の中で可能な限りその人に合った補聴器を選択するため、インドネシア語で準備した配布資料について、看護師さんに説明していただくところからスタートしました(聴こえの状況についての質問や、補聴器の基本的な操作方法など)。

その後、あらかじめ配られた整理券の番号に従い、ひとりひとり補聴器を試聴していただきました。

時には補聴器の音質調整や機種交換などを試みたり、時には操作方法を何度も何度も説明したり…。

ある高齢の男性は、聞こえを取り戻した喜びのあまり、お礼とともに握手をした際に手にキスをくれました(笑)。

また、リーゼント+モヒカン風の髪型で、いかにも不良っぽい風貌の少年もいたのですが、初めて補聴器の音を聞いた時にふと見せた驚きと喜びが混じった嬉しそうな表情も印象に残りました。

彼は補聴器のお礼もそこそこに(ぽいっと補聴器を胸のポケットにしまい、)まるで何事もなかったかのように部屋を出ようとしたのですが、閉まる扉の隙間の向こうに彼のとびっきりの笑顔が見えました。

結局、病院を出た時には夕方4:00を過ぎていました。

途中で看護師さんに「少なくともあと50台は補聴器が欲しい」と相談されました。マラリアが流行した際に使用したキニーネが原因で、聞こえなくなった人が他にもたくさんいるとのことでした。

「また補聴器を集めることができたら必ず・・・」と約束して帰国しました。

【ご支援のお願い】

補聴器に限らず、通信販売やテレビショッピングなどで販売されている集音器、その他聴覚障害者をサポートするための機器など、何か不要になったものがあれば、寄贈いただけましたら幸いです。

もちろん補聴器の電池なども、もしも不要であればお寄せいただければ大変助かります。

また、補聴器や集音器や電池をお持ちでなくても、この活動のことをぜひご友人などにもご紹介いただけると、それだけでも大変嬉しいですし、強力なバックアップをいただくことになります。

悩み苦しんでいる人々から、同じように悩み苦しんでいる遠い国の人々へ、支え合いの輪・つながりが広がっていくことも目指しつつ、この活動を継続していきたいと考えています。

今後とも皆様の暖かいご支援をいただきますよう、宜しくお願い致します。